— 매립·케이슨·환경논란·1시간 시대의 모든 것

울릉도는 대한민국에서 접근하기 가장 까다로운 섬이다. 가파른 절벽, 깊은 바다, 하루에도 몇 차례 변하는 기상. 이러한 조건은 오랫동안 섬의 이동과 생존을 제한했다.

2020년, 국가는 이 문제를 정면으로 풀기 시작했다.

바다 30m 아래를 메워 인공 대지를 만들고, 그 위에 활주로를 건설하는 울릉공항 프로젝트.

공항이 완성되면 “서울–울릉도 1시간”이라는 시대가 열린다.

하지만 그 과정은 기술·환경·경제가 교차하는 거대한 난제다.

1. 왜 울릉공항인가

— 70년 동안 해결되지 못한 ‘접근성의 한계’

울릉도는 대한민국에서 유일하게 항공 접근이 불가능한 도서지역이었다.

섬 전체가 화산지형으로 구성돼 평지가 거의 없기 때문이다.

그동안 울릉도의 생명줄은 오직 여객선이었다. 그러나 기상 조건은 늘 문제였다.

- 강풍

- 높은 파도

- 짙은 안개

- 잦은 태풍

이 네 가지가 반복적으로 운항을 막았고, 결항률은 전국 최고 수준을 기록했다.

응급환자 이송, 생필품 공급, 관광 산업까지 모든 분야가 ‘날씨 운’에 좌우됐다.

그래서 울릉공항은 관광 편의성을 넘어 섬의 생존성과 지속 가능성을 위한 국가 인프라라는 의미를 가진다.

2. 바다 위에 활주로를 세우다

— 깊은 수심 매립, 세계적으로 드문 공법

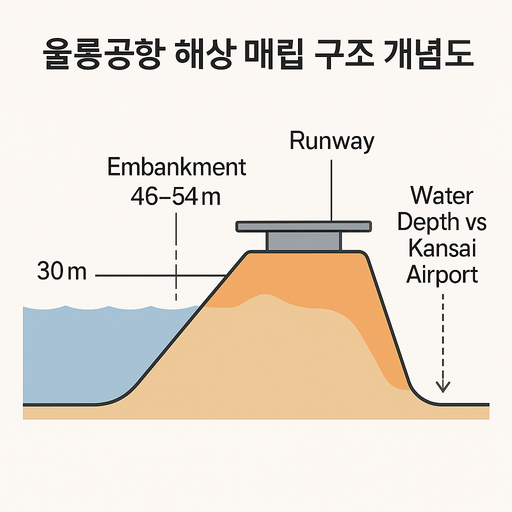

울릉공항은 바다 한가운데, 그것도 깊은 수심을 매립해 만든 공항이다.

- 평균 수심: 23m

- 최대 수심: 31m

- 매립 높이: 46~54m

- 총 매립 면적: 약 450만㎡ (축구장 630개 규모)

이는 일본 간사이·추부 공항보다 훨씬 깊은 지형 조건이다.

사실상 바다 속에 인공 절벽을 세우는 공사와 다름없다.

3. 케이슨 공법 — 공항의 핵심 구조물

울릉공항 매립의 핵심 기술은 케이슨(Caisson) 이다.

케이슨은 콘크리트로 만든 거대한 상자 구조물로, 규모는 거의 ‘해상 건물’ 수준이다.

- 길이 38m

- 높이 28m

- 폭 32m

- 무게 16,400톤

케이슨을 사용하는 이유

- 깊은 바다에서도 구조적 안정성 확보

- 공장 제작 → 품질 관리 용이

- 시공 속도가 빠름

하지만 리스크도 존재

- 파랑·조류로 인한 설치 지연

- 주변 해류 변화 가능성

- 해저 생태계 교란

- 장기적인 침하 여부 모니터링 필요

‘31m 깊이에 케이슨을 세워 활주로를 만드는 프로젝트’는

전 세계적으로도 거의 유례가 없는 사례다.

4. 환경영향평가 — 조건부 승인과 지속되는 논쟁

울릉도의 자연 생태는 매우 독특하다.

천연기념물 조류, 해조류 군락, 급경사 절벽 지형 등

환경영향평가에서 고려해야 할 요소가 많았다.

핵심 쟁점은 두 가지였다.

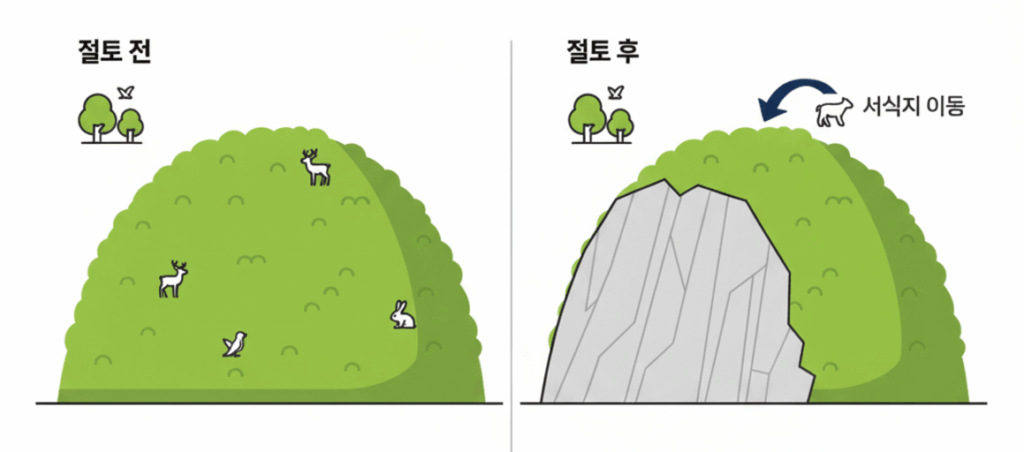

① 가두봉 절토(절개) 문제

활주로 높이를 맞추기 위해 산을 절개해야 했다.

이 과정에서 서식지 훼손이 불가피했고, 환경부는 조건부 승인과 함께

- 서식지 대체

- 산림 복원

- 수목 이식

을 요구했다.

② 해상 매립에 따른 생태 변화

해상 매립은 환경을 가장 빠르게 변화시키는 작업이다.

- 혼탁도 상승

- 해조류 감소

- 해류 흐름 변화

- 퇴적 패턴의 재편성

일부 전문가는 “연안 생태계를 다시 설계하는 수준”이라고 평가한다.

③ ‘부실 조사’ 논란

환경단체들은

조류 조사 범위와 해저 샘플링이 충분치 않았다고 주장하며 불복 절차를 이어가고 있다.

5. 활주로 1,200m — 안전성과 경제성 사이

울릉공항 활주로 길이는 1,200m다.

ATR-72 등 소형 터보프롭 항공기 운항이 가능한 최소 수준이다.

쟁점 ① 기상 조건

울릉도는 바람 변동성과 돌풍 강도가 높아

항공 전문가들은 안정적 착륙 난이도를 지적한다.

쟁점 ② 활주로 연장 요구

일부 전문가들은 1,500m 이상이 필요하다고 주장한다.

하지만 그 경우 추가 매립·절토·비용 폭증이 불가피하다.

즉 활주로 길이는

기술적 안전성 vs 경제성이 충돌하는 지점이다.

6. 경제성 — ‘관광 2배’ 기대와 ‘운항률 의문’ 사이

연구 용역은 울릉공항이 높은 경제성을 가진다고 판단했다.

- 관광객 증가

- 지역 경제 활성화

- 일자리 창출

그러나 비판도 만만치 않다.

① 수요 예측 과다 논란

감사원과 일부 학계는

“기상 문제로 결항이 많으면 수요 예측의 절반도 어려울 수 있다”고 지적한다.

② 운영 안정성 불확실성

소형기 중심 + 기상 변수 → 운항률이 경제성의 핵심이다.

즉 관광객 숫자보다 취항률과 결항률이 더 중요한 지표다.

7. 종합 — 기술·환경·경제가 서로 얽힌 국가 프로젝트

울릉공항은 단순한 지방 공항이 아니다.

깊은 수심 매립, 케이슨 구조물, 절토 공사, 활주로 길이, 경제성 논란 등

여러 요소가 복합적으로 결합된 초난도 프로젝트다.

결국 핵심 질문은 하나다.

우리는 어떤 대가를 감수하고, 어떤 결과를 선택할 것인가?

기술적 가능성은 이미 검증됐다.

이제 필요한 것은 균형 있는 관리와 투명한 운영이다.

8. 결론 — 2028년 울릉공항은 어떤 모습일까

공항은 완성될 것이다.

그러나 그 이후가 더 중요하다.

- 환경 모니터링의 지속성

- 기상 기반 안전성 검증

- 안정적 운항률 확보

- 지역경제와의 실질적 연계

- 공사 및 운영 기록의 투명성

이 다섯 가지가 울릉공항의 미래를 결정한다.

울릉도는 늘 바람 앞에 서 있었다.

이제는 그 바람을 타고 ‘1시간 시대’라는 새로운 문에 들어서려 한다.

그 문을 어떻게 열지는 우리의 선택에 달려 있다.